Die Stadt im Mittelalter und der Frühen Neuzeit

6.-18. Jahrhundert

Handel und Wandel kennzeichnen Bingen als blühende Hafenstadt am Rhein im Mittelalter und der Frühen Neuzeit.

Stadtherr Bingens im Mittelalter war zunächst der Erzbischof von Mainz (seit 983). Im Hochmittelalter zählte Bingen zu dem damals noch sehr überschaubaren Kreis bedeutender städtischer Siedlungen. Davon zeugen die Stadtmauer und das seit 1148 belegte Stadtgericht, das auch zum Ausgangspunkt für die entstehende bürgerliche Selbstverwaltung wurde.

Der Übergang der Stadtherrschaft an das Mainzer Domkapitel 1424/1438 bedeutete für die Binger eine Beschneidung ihrer städtischen Freiheiten. Fortan achtete der Amtmann auf Burg Klopp streng über die Botmäßigkeit seiner Untertanen. Umfassend und langfristig wurde die neue Stadtverfassung in der „Bertholdinischen Stadtordnung“ von 1488 geregelt. Erst nach mehr als drei Jahrhunderten, mit den Umwälzungen der „Franzosenzeit“ seit 1796, verlor das Dokument von 1488 seine Gültigkeit.

Die Lebensader der Stadt bildete in Mittelalter und Früher Neuzeit der Rheinhandel. Bereits seit dem 10. Jahrhundert ist der Binger Markt belegt, und spätestens um 1470 besaß die Stadt das Stapelrecht auf Salz: Jedes auf dem Rhein fahrende Salzschiff musste seine Fracht in Bingen entladen und hier zum Verkauf anbieten. Daneben bildete hauptsächlich der Weinhandel die Grundlage für den Reichtum Binger Kaufleute.

Alter Kran - Der Binger Rheinkran von 1487

Das Modell zeigt die Miniaturversion eines Schwergutkrans, der bei einem Spaziergang entlang des herrlichen Binger Rheinufers im „Original“ bewundert werden kann. Es gibt durch seine durchbrochene Fassadenkonstruktion dem aufmerksamen Betrachter den Blick frei auf die technischen Raffinessen im Inneren des Bauwerks: zwei Laufräder, eine Seilwinde und ein mächtiger Balken, der zum Drehen des von außen sichtbaren Auslegers (Lastarms) diente.

Das Modell zeigt die Miniaturversion eines Schwergutkrans, der bei einem Spaziergang entlang des herrlichen Binger Rheinufers im „Original“ bewundert werden kann. Es gibt durch seine durchbrochene Fassadenkonstruktion dem aufmerksamen Betrachter den Blick frei auf die technischen Raffinessen im Inneren des Bauwerks: zwei Laufräder, eine Seilwinde und ein mächtiger Balken, der zum Drehen des von außen sichtbaren Auslegers (Lastarms) diente.

mehr Information zum Modell (PDF-Dokument)

„Rheingold“ – die Währung der rheinischen Kurfürsten

Mit der Veroneser Urkunde übertrug Kaiser Otto II. 983 dem Mainzer Erzbischof Willigis (975-1011) umfangreiche Herrschaftsrechte in Bingen und Umgebung. Damit verbunden war auch die Berechtigung zur Münzprägung, die sich allerdings zunächst nur auf die Ausgabe von Silbermünzen bezog.

Mit der Veroneser Urkunde übertrug Kaiser Otto II. 983 dem Mainzer Erzbischof Willigis (975-1011) umfangreiche Herrschaftsrechte in Bingen und Umgebung. Damit verbunden war auch die Berechtigung zur Münzprägung, die sich allerdings zunächst nur auf die Ausgabe von Silbermünzen bezog.

Von König Karl IV. erhielt schließlich 1354 der Mainzer Erzbischof Gerlach von Nassau für treue Dienste auch das Privileg zum Schlagen von Goldmünzen. Um das Jahr 1360 verlegte er seine Münzstätte von Eltville nach Bingen. In den folgenden 100 Jahren entwickelte sich hier eine der bedeutendsten und produktivsten Prägeanstalten am Rhein.

mehr Informationen zum "Rheingold" (PDF-Dokument)

Binger Traktat von 1621 – Ein „bisschen Frieden“ im großen Krieg

Der 30-jährige Krieg war eine der schlimmsten Epochen der deutschen Geschichte – eine schier endlose Folge von Zerstörung und Verwüstung, der die Bevölkerung ganzer Landstriche weithin zum Opfer fiel. Erst der Westfälische Friede von 1648 machte dem jahrzehntelangen Horror ein Ende. Münster und Osnabrück, die Orte, an denen der Friede ausverhandelt und geschlossen wurde, nennen sich daher bis heute gerne „Friedensstädte“.

mehr Information zum "Binger Frieden" (PDF-Dokument)

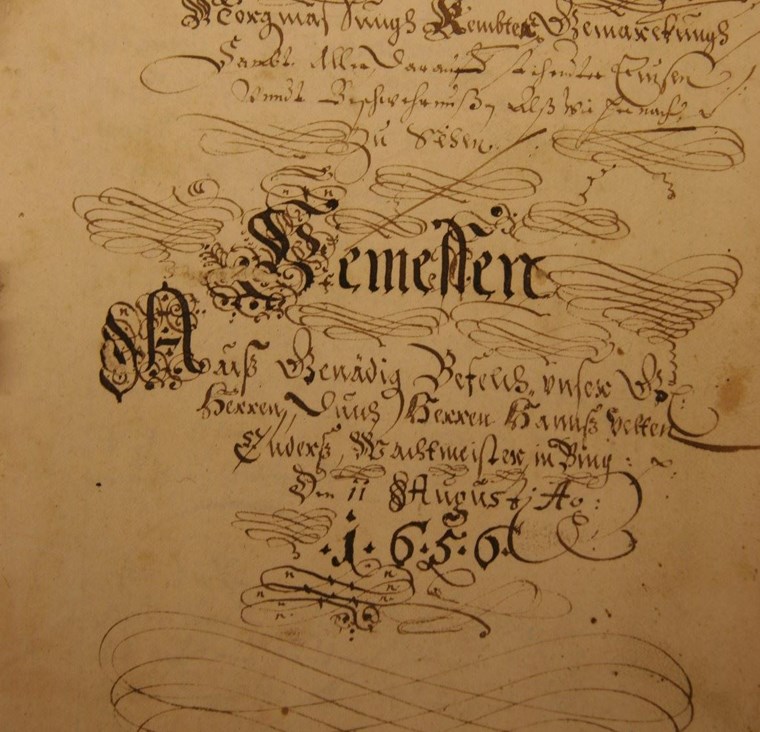

Herdstellen- Register – Eine Momentaufnahme zur Ortsgeschichte nach dem 30-jährigen Krieg

Ein für die Regionalgeschichte außerordentlich wertvolles Dokument ist durch eine großzügige Schenkung und nach Vermittlung des Freundeskreises Museum am Strom in den Besitz des Museums gelangt: Aus dem Nachlass eines Mitglieds des Freundeskreises übergaben die Erben dem Museumsleiter das „Herdstellen-Register“ für die Gemarkung des „Fleckens Kembden“ von 1656 mit der Bitte, es für künftige Forschungen fruchtbar zu machen.

Ein für die Regionalgeschichte außerordentlich wertvolles Dokument ist durch eine großzügige Schenkung und nach Vermittlung des Freundeskreises Museum am Strom in den Besitz des Museums gelangt: Aus dem Nachlass eines Mitglieds des Freundeskreises übergaben die Erben dem Museumsleiter das „Herdstellen-Register“ für die Gemarkung des „Fleckens Kembden“ von 1656 mit der Bitte, es für künftige Forschungen fruchtbar zu machen.

mehr Informationen zum Herdstellen-Register (PDF-Dokument)

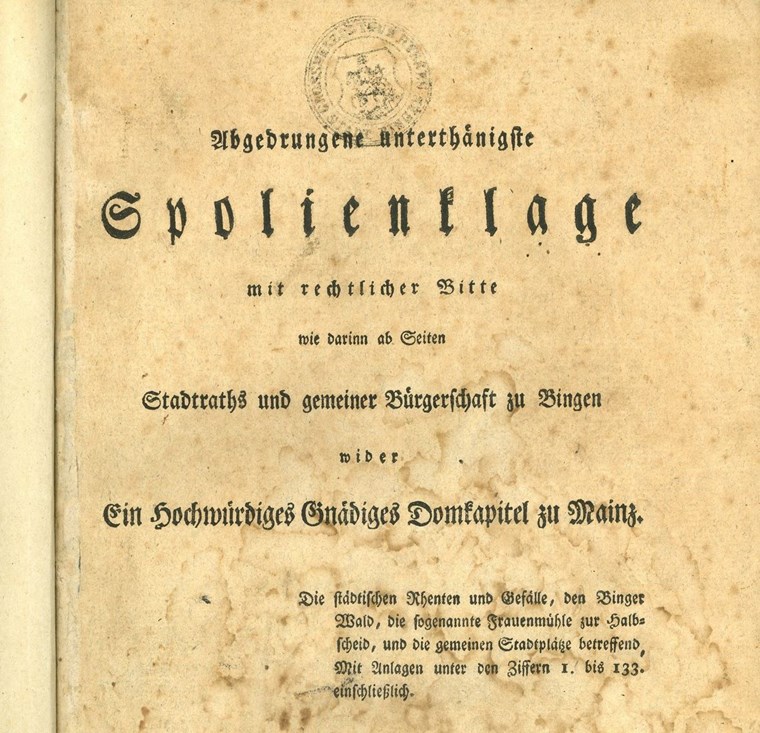

Die Binger Spoilenklage – Eigentumsrechte der Stadt Bingen an ihren Einnahmequellen im Jahr 1790

Eigentlich bedeutet das lateinische Wort spolium „abgezogenes Fell“. Im Deutschen meist im übertragenen Sinne gebraucht, sind Spolien etwa die Überreste antiker Steinbauten, die in späteren Bauwerken wiederverwendet wurden. Im Bereich des Kirchenrechtes bezeichnet man damit geistliche Ländereien, die nach dem erbenlosen Tode des Besitzers von weltlichen Herren vereinnahmt werden.

Eigentlich bedeutet das lateinische Wort spolium „abgezogenes Fell“. Im Deutschen meist im übertragenen Sinne gebraucht, sind Spolien etwa die Überreste antiker Steinbauten, die in späteren Bauwerken wiederverwendet wurden. Im Bereich des Kirchenrechtes bezeichnet man damit geistliche Ländereien, die nach dem erbenlosen Tode des Besitzers von weltlichen Herren vereinnahmt werden.

mehr Information zur Spoilenklage (PDF-Dokument)